Pourquoi observe-t-on une augmentation du prix de l’électricité ?

Vous l’avez sûrement remarqué : la facture d’électricité grimpe d’année en année. Parfois brutalement, parfois plus discrètement, mais toujours dans le même sens. Cette augmentation du prix de l’électricité n’est pas un hasard. Elle s’explique par un mélange de facteurs économiques, énergétiques et politiques. En clair, tout se joue entre les coûts de production, la fiscalité, les marchés mondiaux… et les décisions qui se prennent à Bruxelles ou à Paris. Chez Alliance des Énergies, nous aidons les entreprises à comprendre ce qui se cache derrière ces hausses et, surtout, à mieux y faire face.

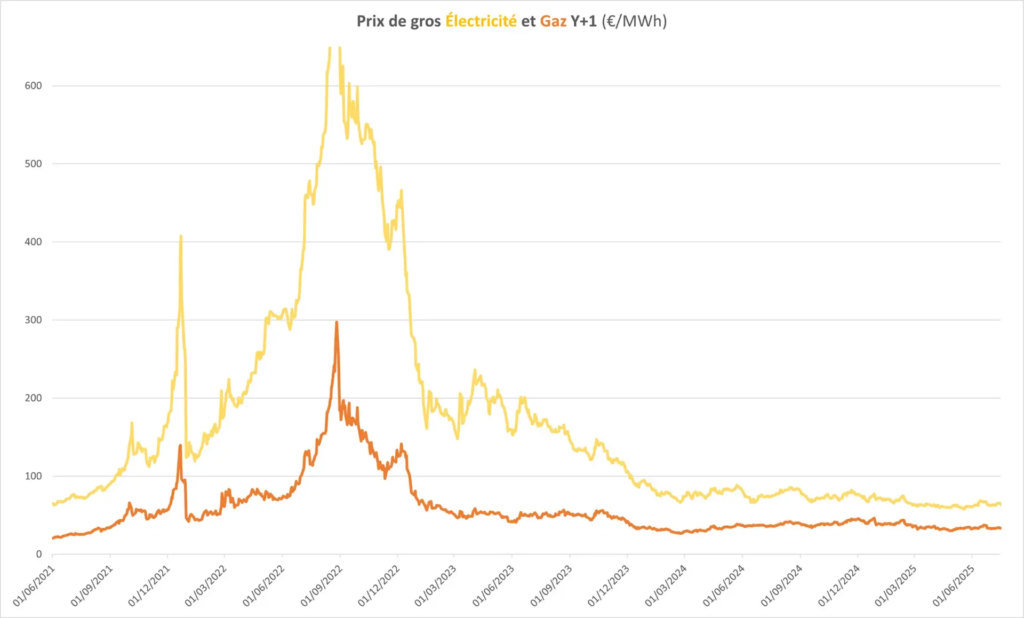

Pendant longtemps, la France a eu un atout : son parc nucléaire. Grâce à lui, le pays profitait d’une électricité parmi les moins chères d’Europe. Mais les crises successives ont bouleversé cet équilibre. La flambée des prix en 2022 a agi comme un électrochoc. Entre 2020 et 2024, le prix du kWh est passé de 45,6 € à 88 €, avant de redescendre à 71,91 € début 2025, puis 61,57 € au 1er juin. Des chiffres parlants. Et derrière eux, une réalité : le marché est devenu instable, mouvant, imprévisible.

Les entreprises ont un besoin impératif d’électricité. Sur la durée, leurs factures suivent une tendance haussière, comme la plupart des dépenses liées à l’énergie. Découvrez dans le détail les raisons de l’augmentation des prix de l’électricité.

Les causes concrètes de la hausse du prix de l’électricité

Trois composantes qui évoluent sans cesse

Une facture d’électricité, c’est un peu comme un puzzle à trois pièces :

- la fourniture, soit l’énergie en elle-même (environ 45 % du total),

- l’acheminement, qui couvre les frais de transport et de distribution,

- les taxes et contributions, fixées par l’État.

Quand l’un de ces éléments augmente, c’est toute la facture qui grimpe. Pas de mystère.

Le prix du kWh, un baromètre sous tension

Le tarif du kilowattheure (kWh) dépend du contrat que vous signez. Il peut être fixe, indexé sur le marché de gros, ou aligné sur le tarif réglementé de vente (TRV). Ces dernières années, les prix ont suivi les montagnes russes du marché de gros. Une tension sur la production, une crise géopolitique, et c’est tout l’équilibre qui vacille. Dans les faits, la hausse du prix de l’électricité reflète simplement la nervosité de ces marchés.

Une dépendance au gaz qui coûte cher

C’est un point souvent oublié : pour produire de l’électricité, on utilise encore du gaz naturel. Et ce gaz, lui aussi, dépend du pétrole, des conditions d’approvisionnement, des conflits et même de la météo. Quand le gaz augmente, l’électricité suit. Et si l’on ajoute à cela le prix du carbone (CO₂), qui pèse lourd sur les centrales thermiques, on comprend vite pourquoi les coûts de production explosent.

L’offre et la demande : un équilibre fragile

Tout est question d’équilibre. Quand la demande grimpe — après un hiver froid, une reprise industrielle ou un été caniculaire — les prix s’envolent. Et quand l’offre baisse, même brièvement, la tension se répercute aussitôt. Après le Covid, la reprise mondiale a déclenché une demande d’énergie colossale. La guerre en Ukraine a fait le reste : raréfaction du gaz, flambée du pétrole, explosion du marché européen.

Résultat : une augmentation du prix de l’électricité devenue structurelle, pas seulement conjoncturelle.

Des contrats qui peuvent tout changer

Les fournisseurs ne se valent pas tous. Leur politique tarifaire, les contributions qu’ils versent (notamment aux CEE, les Certificats d’Économies d’Énergie), ou encore le mécanisme de capacité qu’ils appliquent pour sécuriser le réseau, influencent directement vos factures. Deux contrats différents peuvent mener à des écarts importants. C’est souvent ici qu’une bonne négociation fait la différence.

Les taxes : une part de plus en plus lourde

L’évolution des taxes La fiscalité énergétique est un levier puissant, parfois sous-estimé. Trois taxes principales composent la facture :

- l’Accise sur l’électricité (ex-CSPE, ex-TICFE),

- la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA),

- la TVA.

Depuis 2025, l’Accise se situe entre 25,79 et 30,85 €/MWh selon la puissance souscrite. Elle avait été réduite temporairement grâce au bouclier tarifaire, mais la tendance repart clairement à la hausse.

En somme, la fiscalité alimente elle aussi l’augmentation du prix de l’électricité.

Le TURPE : un détail qui n’en est pas un

On en parle peu, mais le TURPE — le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité — pèse chaque année un peu plus sur la facture. Il sert à financer RTE et Enedis, c’est-à-dire le transport et la distribution de l’énergie. Révisé chaque année en août, il évolue aussi par grands cycles de quatre ans. Le TURPE 7, entré en vigueur le 1er février 2025, a marqué un tournant avec une hausse significative.

Depuis 2020, voici l’évolution constatée :

- 2020 : +2,75 %

- 2021 : +0,91 %

- 2022 : +2,26 %

- 2023 : +6,51 %

- 2024 : +4,81 %

- 2025 : +7,7 %

De petits pourcentages qui, cumulés, finissent par peser lourd.

Comment limiter l’impact de ces hausses ?

Face à une augmentation du prix de l’électricité désormais durable, la meilleure arme reste l’anticipation.

Optimiser ses contrats, ajuster la puissance de ses compteurs, revoir les taxes applicables, ou encore améliorer la performance énergétique des bâtiments : chaque levier compte.

C’est précisément la mission d’Alliance des Énergies. Nos conseillers accompagnent les professionnels pour réduire leurs coûts, sécuriser leurs contrats et identifier les solutions les plus adaptées. Car si le marché évolue sans cesse, une chose reste vraie : avec la bonne stratégie, il est toujours possible de reprendre le contrôle de sa facture.